Il est inutile de le rappeler : 2020 a été une année particulièrement difficile. Pour le sujet qui nous intéresse, le cinéma, elle a même été catastrophique à plus d’un égard. On ne compte pas les victimes plus ou moins directes de la pandémie mondiale et des mesures de confinement qui en ont été la conséquence directe : fermeture de salles, faillites de petites boîtes, innombrables productions dont la sortie semble incertaine… Les acteurs majeurs de l’industrie (Disney ou la Warner, pour ne pas les citer) ont quant à eux profité du contexte de crise pour accélérer la migration vers le tout-streaming, déjà en gestation depuis plusieurs années et sonnant progressivement le glas de la salle de cinéma telle qu’on la connaît.

Face à cet amer constat, Critique Collatérale a tenu à célébrer le médium filmique dans son ensemble en mettant en avant 10 – ou plutôt 12 – films sortis en 2020, de toutes proportions et de tous horizons, qui ont marqué ses rédacteurs. Les conjonctures liées à cette année compliquée nous ont fait passer à côté de bon nombre d’œuvres que nous aurions aimé mettre en avant dans nos colonnes (Adieu les cons d’Albert Dupontel ou Lux Aeterna de Gaspar Noé entre autres) et sur lesquelles nous ne manquerons pas de revenir dès que le contexte le permettra. En attendant, nous vous invitons à découvrir notre sélection et vous souhaitons dores et déjà une année 2021 riche en découvertes.

10. Hotel By The River et La Femme qui s’est enfouie de Hong Sang-soo

Le cinéma de Hong Sang-Soo avait déjà fait l’objet d’une longue étude sur Critique Collatérale. Tous deux sortis en 2020 sur les écrans, Hotel by the river et La femme qui s’est enfuie sont à la fois symptomatiques de l’art du cinéaste coréen et curieusement éloignés de ses préoccupations de forme habituelles. Les mêmes thèmes répondent toujours à l’appel – affirmation d’une féminité autonome, dépiction acerbe de la figure de l’artiste, conflits familiaux et déboires amoureux lentement portés à ébullition – mais semblent fondus dans des narrations plus sages, en majeure partie dépourvues du ludisme vertigineux avec lequel Sang-soo balade d’ordinaire son spectateur. Hotel et La femme… n’en sont pas moins précieux pour cette raison : ils font des personnages leur unique matière première, observés avec un regard à la fois apaisé et déchirant d’humanité qui rappelle Yasujiro Ozu.

9. Play de Anthony Marciano et Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi

Ces deux films renouvellent deux sous-genres : le (faux) found footage et le documenteur. Play relate, à partir d’images captées avec un caméscope amateur par Max Boublil, les grands moments d’une autobiographie fictive. Tout simplement noir est une série d’entrevues entre Zadi et différentes célébrités hexagonales axées sur la question raciale. Bien loin d’un simple recensement nostalgique de souvenirs collectifs, le premier répond aux codes narratifs de la comédie romantique mais leur donne un coup de jeune via sa forme même, vectrice d’une certaine aura d’authenticité. Le deuxième évite les pièges du pamphlet moralisateur : jouant sur l’attitude candide de son acteur et sur la participation complice de ses têtes connues, il parvient à éviter les raccourcis et mettre en lumière, avec un humour dévastateur, les nombreux paradoxes et contradictions inhérents au communautarisme.

8. L’Extraordinaire voyage de Marona d’Anca Damian

Pépite d’animation française de l’année, L’extraordinaire voyage de Marona est le film de la consécration pour la cinéaste roumaine Anca Damian. Elle conserve son style en forme de “patchwork visuel”, qui renonce à toute volonté de représenter fidèlement le réel pour mieux laisser place à l’abstraction, aux couleurs et aux formes, la narration étant essentiellement guidée par la puissance évocatrice et émotionnelle de l’image. Ces partis pris visuels radicaux placent idéalement le spectateur dans la peau de Marona, une chienne perdue dans une métropole et dont l’existence est marquée par des rencontres plus ou moins insolites. L’alternance de moments de vie, de scènes de pure plénitude et d’instants de déroute ou de désespoir en font un film à la hauteur de l’existence et une véritable invitation à profiter de la trivialité du quotidien au regard de son caractère éphémère.

7. En Avant de Dan Scanlon

Face au raz-de-marée Soul, nous avons préféré le plus discret En avant. Le film de Dan Scanlon avait tout du Pixar mineur sur le papier, mais c’était sans compter sur le savoir-faire de la firme à la lampe. Enième détournement du genre de la fantasy, le film utilise intelligemment son cadre pour délivrer un discours sur le rapport à l’histoire, au patrimoine, et la nécessité de ramener un peu de magie dans un monde devenu trop rationnel. Comme de nombreux autres Pixar avant lui, En avant parle aussi de deuil à travers la quête que deux frères entreprennent pour passer une seule journée avec leur père décédé. C’est via ce point de départ simple et en apparence attendu que Pixar rappelle la maturité émotionnelle exceptionnelle dont il peut faire preuve, notamment par l’entremise d’une conclusion aussi déchirante qu’inattendue. Un véritable message d’espoir pour un studio qui a désespérément besoin de regarder vers l’avenir.

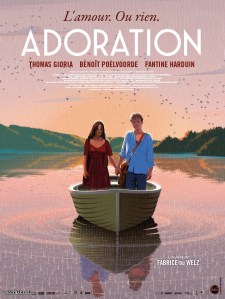

6. Adoration de Fabrice Du Welz

Adoration est le troisième volet d’une « trilogie ardennaise » composée d’abord par Calvaire en 2004 et Alléluia en 2013. L’art du bruxellois Fabrice Du Welz articule conte lyrique et terreur cauchemardesque dans un même mouvement, étant intégralement construit sur l’éternelle complémentarité entre Eros et Thanatos. Le fil rouge de ce corpus essentiel du cinéma belge est l’Amour, non pas celui des bluettes hollywoodiennes mais bien la dévotion à l’autre dans ce qu’elle peut avoir de plus destructrice et enivrante à la fois. À l’intersection de tout un patrimoine de cinéma de genre américain (Massacre à la tronçonneuse était la principale inspiration de Calvaire) et de figures phares du plat pays comme Bouli Lanners et le légendaire André Delvaux, Adoration combine dans sa forme un filmage « brut » et des saillies picturales qui magnifient les paysages naturels, toujours reflets des émotions contradictoires de son tragique binôme adolescent.

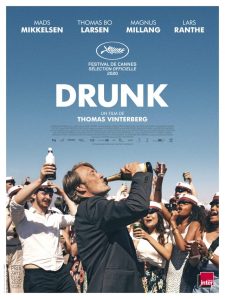

5. Drunk de Thomas Vinterberg

Majoritairement connu pour son éreintant Festen, qui respectait scrupuleusement les diktats du Dogme 95, Thomas Vinterberg a comme son confrère Lars Von Trier vite délaissé ces contraintes rigides pour conférer davantage de vibration et de chaleur à ses films. Faux feel-good movie, Drunk tire sa richesse de la double perspective qu’il adopte vis-à-vis du sujet sensible de l’alcoolisme. Avec en fer de lance un Mads Mikkelsen ressuscité, le danois délaisse les approches unilatérales et édifiantes à la Requiem for a dream pour un rafraîchissant frappé de nuance. Il démontre ainsi que la boisson agit avant tout comme un catalyseur qui peut faire ressortir ce qu’il y a de plus inspirant, libéré mais aussi de misérable chez un être humain. Drunk embrasse cette ambivalence sans complexes et accouche d’une virée alcoolisée aussi éprouvante qu’exaltée.

4. Les Enfants du temps de Makoto Shinkai

Difficile pour Makoto Shinkai de suivre le succès inattendu de Your Name, devenu le film de japanimation le plus populaire de l’ère post-Miyazaki. Avec Les Enfants du temps, le cinéaste utilise un dispositif similaire en mélangeant amours adolescentes, crises apocalyptiques et envolées mystico-métaphysiques. Son récit de catastrophe climatique n’a pas pour vocation, comme on pourrait aisément le penser, de livrer une fable écologique de mise en garde mais plutôt de dresser un constat assez fataliste sur l’état du monde tout en déconstruisant la notion de sacrifice à petite échelle. Les Enfants du temps agit également comme une consécration stylistique pour le cinéaste, capable désormais d’allier la puissance visuelle contemplative de ses premières œuvres avec la dimension émotionnelle et le dynamisme des personnages de son précédent film.

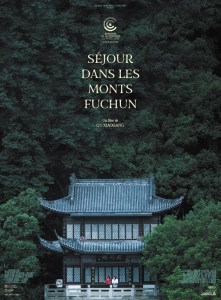

3. Séjour dans les Monts Fuchun de Gu Xiaogang

Premier film de Gu Xiaogang, Séjour dans les monts Fuchun s’inscrit dans cette vague actuelle de cinéma chinois associant une portée contemplative et un constat sans appel sur l’état du pays. Le grand plan de rénovation immobilière de la région de Fuchun, terre natale du cinéaste, se meut sous sa caméra en une métaphore alarmiste d’un pays qui avance trop vite pour son peuple, tandis que le rapport à la nature, à la terre et à l’ancestralité se fait de plus en plus diffus. Il y a clairement de l’Edward Yang chez Xiaogang, qui revisite le Yi Yi du réalisateur taïwanais jusqu’à son point de départ. Mais ce premier long-métrage est aussi un pur manifeste esthétique : plans picturaux méditatifs, lents mouvements de caméra qui lient les personnages comme les idées, et la présence du fleuve comme une présence fantomatique et immortelle qui enveloppe les personnages.

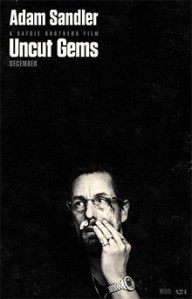

2. Uncut Gems de Joshua et Ben Safdie

Les frères Safdie ont entamé l’année en fanfare avec Uncut Gems. Poursuivant toutes les propositions esthétiques de Good Time, le dernier film du tandem s’impose comme un modèle de thriller urbain à l’américaine. Les influences des grands maîtres (Michael Mann, Martin Scorsese pour ne pas les citer) sont intégrées sans jamais tomber dans l’écueil de la pâle copie. Au contraire, les Safdie réinterprètent entièrement leurs références en les mettant au service d’un récit à la tension ininterrompue, construit comme un “crescendo d’emmerdes” duquel son personnage principal ne semble pouvoir s’extirper. La démarche est poussée jusque dans ses derniers retranchements, au point de littéralement épuiser le spectateur, tout en étant justement contrebalancée par de pures touches d’onirisme urbain tendant parfois vers le mysticisme. Et il s’agit probablement de la consécration d’un Adam Sandler trop souvent sous-estimé.

1. Le Peuple Loup de Tomm Moore et Ross Stewart

Le meilleur film de 2020 aux yeux des auteurs de ce blog est donc un film d’animation 2D, troisième chef-d’œuvre de Tomm Moore après Brendan et le secret de Kells (2009) et Le chant de la mer (2014). Le style graphique du cinéaste se caractérise par un jeu de compositions géométriques et de perspectives faussées qui évoque tout à la fois la peinture médiévale et le livre pour enfant, à même d’incarner idéalement des récits fantastiques qui puisent allègrement dans l’Histoire aussi bien que dans le folklore légendaire et mythologique irlandais. S’il bâtit sa narration sur des schémas connus – ici l’amitié naissante entre une humaine pure souche et une louve hybride à même de rallier deux peuples, dans un classique éloge de la tolérance et de l’ouverture à l’autre – le film de Moore rappelle que les histoires ancestrales continueront à fasciner moult générations de spectateurs si tant est qu’elles se voient sublimées par autant d’amour du détail et de sincérité.