De 1987 à 1994, date de sortie de Shanghai Triad, le cinéaste Zhang Yimou a fait de l’actrice Gong Li une véritable muse. La série de chefs-d’œuvre qu’ils tournent ensemble (Le sorgho rouge, Ju Dou, Épouses et concubines, Qiu Ju, Vivre ! et le présent film) constituent une sorte de témoignage historique de la Chine et de ses bouleversements au cours du 20e siècle. Ce corpus de films a pour principal fil conducteur la place de la femme au sein de différentes configurations de régime oppresseur, de l’ère féodale des seigneurs de guerre chinois à la Révolution culturelle de Mao Zedong. Si les destins contés sont toujours indubitablement tragiques, Yimou se refuse pourtant à proposer un cinéma politique ouvertement dénonciateur. Lyrique, stylisée et parfois non dépourvue d’humour, la manière Yimou se situe à l’opposé du pamphlet moralisateur et sentencieux (excepté Qiu Ju, à la facture quasi documentaire).

Dans Triad, Gong Li interprète cette fois la maîtresse d’un prince du crime dans l’univers cosmopolite du Shanghai des années 1930, tandis qu’un jeune garçon de province est recruté pour la servir. Contrairement à ses créations antérieures souvent narrées d’un point de vue omniscient et objectif, les péripéties de Shanghai Triad seront du début à la fin vécues au travers des yeux de l’enfant. Le dispositif de Yimou introduit ainsi deux variantes bienvenues dans sa grammaire visuelle : le monde de la pègre et une exploration subjective de ses arcanes. Des éléments de prime abord éloignés des préoccupations précitées du cinéaste tant il semble adopter les stricts codes cinématographiques du film de gangster.

La séquence d’introduction est un règlement de comptes dans un parking souterrain, décor anonyme et lugubre par excellence qui laisse ensuite place au faste architectural d’un immense et scintillant palais du crime. En plus de figurer la duplicité inhérente à ce microcosme qui suppose la perpétration d’actes criminels sous couvert d’apparence noble, Yimou esquisse également le mouvement ascensionnel traditionnel du genre. Tout comme Henri Hill (Ray Liotta) dans Les Affranchis de Scorsese (réalisé juste 5 ans plus tôt), le petit Shuisheng (Wang Xiaoxiao) sort de l’ombre pour trouver sa « place au soleil ». Triad n’est d’ailleurs pas avare en similitudes plus précises avec l’art du cinéaste américain et il ne serait pas exagéré de soupçonner une influence directe. Les rapprochements permettent pourtant de cerner paradoxalement tout ce qui fait la spécificité du cinéma de Yimou.

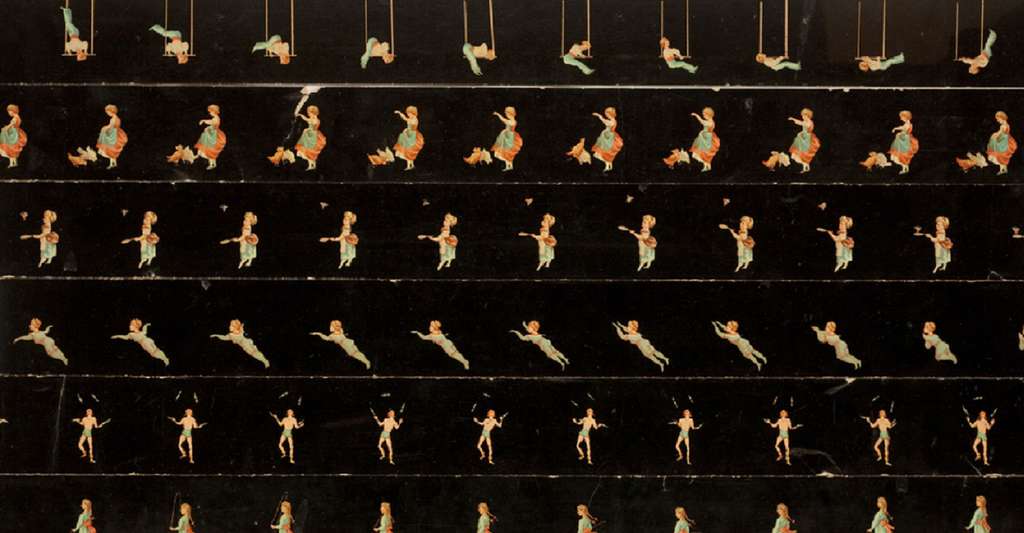

La première moitié de métrage dans la demeure du baron de la pègre Tang (Li Baotian) est consacrée au contact de Shuisheng avec ce microcosme ô combien intimidant, dont l’iconographie visuelle s’étale dans toute sa panoplie archétypale : grands repas arrosés au champagne, transactions secrètes opérées en coulisses et spectacle extravagant de music-hall répondent ainsi à l’appel et font le pont entre Triad et les Affranchis. Les films prennent cependant des directions opposées dans la manière d’investir spatialement tout ce décorum par le prisme du personnage dont ils épousent le regard.

Les travellings rapides et frénétiques du Scorsese exprimaient avant toute chose l’exaltation ressentie par Henri et sa toute puissance. Ses déplacements à la fois débridés et assurés dans l’espace traduisaient une pleine maîtrise acquise de son nouvel environnement, il y était comme « un poisson dans l’eau ». Contrairement à lui, le jeune Shuisheng sera de long en large réduit à l’état de témoin extérieur au fonctionnement intrinsèque de l’organisation mafieuse. La présence de nombreux miroirs faisant office de cadres dans le cadre, de plans en amorce par l’entrebâillement d’une porte et autres hors-champs sonores saisissant des bribes de conversation au vol sont symptomatiques du rapport du novice à cet univers étrange, qui relève pour lui de l’inaccessible et de l’impalpable. La caméra travaille d’ailleurs l’espace dans la verticalité à l’aide de travellings en contre-plongée qui suivent Shuisheng arpenter les imposants et éreintants escaliers du palais, contrairement à Henri Hill qui traversait horizontalement cuisines et autres pièces dans le mythique « plan-séquence du Copacabana ».

Les deux cinéastes explorent donc un même univers au travers de procédés formels diamétralement distincts et à des fins qui ne le sont pas moins. De fil en aiguille, l’appréhension distante du monde du crime par Shuisheng va lentement déporter son focus sur le personnage de Gong Li. Subtil conteur, Yimou suggère ainsi que le double sentiment de crainte et de fascination d’ordinaire suscité par le milieu de la pègre au cinéma s’applique en réalité à la figure qu’incarne son actrice phare. Ce ne sont plus les plafonds impressionnants du palais de Tang filmés en contre-plongée qui intimident Shuisheng, mais bien Gong Li qui se meut sous ceux-ci avec la grâce d’une déesse éthérée. Ce ne sont plus des tractations et conspirations mafieuses que Shuisheng observe via ces plans subjectifs en amorce, mais bien Gong Li accablée par le chagrin ou prostrée dans un ennui mortifère.

Le cœur du projet de Yimou se révèle : à mille lieues d’une nouvelle évocation flamboyante du grand banditisme, il s’agira bel et bien de relater le nouveau destin tragique d’une protagoniste à la fois forte et fragile, fausse diablesse vénéneuse et vrai ange déchu. Le choix d’assujettir le déroulé des évènements au point de vue marginal de Shuisheng révèle alors toute sa puissance dramaturgique puisque tout comme lui, nous devrons assister impuissant à ce nouveau spectacle d’existence broyée par un ordre patriarcal et phallocrate sans pitié. Les liaisons thématiques avec les précédents films de Yimou se font alors tout naturellement via un revirement à 180° de l’intrigue, qui déplace sa diégèse du grand centre urbain de Shanghai à sa périphérie paysanne et campagnarde lorsque Tang, ses hommes, Shuisheng et « Bijou » (surnom du personnage de Gong Li qui indique d’ailleurs cyniquement son statut de femme objectifiée) doivent prendre la fuite suite à un dramatique incident.

Au contact de ce nouvel environnement qui leur fait office de refuge et de ses modestes habitants, toute la dualité de Bijou explose à l’écran par l’entremise de nouveaux choix esthétiques affirmés. Là où la demeure luxueuse de Tang était captée dans une verticalité étouffante, ce nouveau cadre champêtre favorise des compositions horizontales à la grande profondeur de champ, intégrant toujours la mer en toile de fond comme un symbole d’ouverture. Si Gong Li au sommet de sa tour d’ivoire était souvent montrée comme un corps figé, elle déambule ici beaucoup plus librement dans un lieu reculé qui suppose, en apparence du moins, une suppression des hiérarchies de pouvoir. Les plans d’ensemble insistent d’ailleurs sur le contraste de couleurs entre les verts et bruns neutres de cet environnement naturel et les robes rouges étincelantes de Bijou. Le spectateur, toujours par l’intermédiaire du témoin Shuisheng, est ainsi amené à comprendre que Gong Li a en fait dû renier ses origines modestes pour une ascension corruptrice dans l’échelle sociale.

Tout comme dans Le Sorgo Rouge, Ju Dou et Epouses et concubines ou Li était une victime du mariage forcé, Bijou est une femme qui ne peut prendre sa place dans la société « civilisée » qu’au prix d’une perte cruelle d’insouciance, de libre-arbitre et d’innocence. La pègre apparaît ainsi comme une variante hyperbolique des systèmes féodaux basés sur des rapports de domination genrée entraperçus dans ces œuvres. Toutes les dimensions de soif de pouvoir, de machisme primaire et d’opportunisme crasse sont en effet décuplées au sein d’un gangstérisme compétitif, le corps féminin devant littéralement y être exhibé en tant que luxueux trophée. Cela étant, Gong Li trouve peut-être ici son plus grand rôle chez Yimou, son plus nuancé à tout le moins. Là où ses autres personnages étaient du début à la fin essentiellement dépeints comme des victimes passives, Bijou apparaît d’abord aux yeux de Shuisheng comme une figure de femme fatale autonome et indépendante. Elle fait aussi montre d’une arrogance de façade qui ne convaincra plus personne lors de sa confrontation avec les paysans susmentionnés.

L’effet de contraste rend ainsi son cheminement plus cruel et pathétique qu’à l’accoutumée, toutes les cases stéréotypées du bonheur qu’elle semble cocher ne faisant que masquer sa fragilité et son vide existentiel. Si le travail de cadrage, de composition du plan et d’utilisation de la couleur ont déjà été abordés, il convient d’insister sur ce dernier aspect qui est un outil absolument capital au sein de la filmographie entière de Zhang Yimou. La couleur rouge essentiellement joue très souvent un rôle de moteur narratif et de catalyseur thématique, générant des associations de sens universelles et décuplant les effets de discordance évoqués.

Dans Le sorgho rouge elle était d’abord, via l’épice herbacée éponyme et le vin qu’elle contribuait à fabriquer, symbole de productivité, d’ardeur et d’abondance. Elle se voyait ensuite assimilée à une irruption brutale de la violence et de la destruction, Yimou la figurant surtout via le sang des victimes et les flammes générées par les armes de la seconde guerre sino-japonaise. Dans Ju Dou, elle constituait un moyen allégorique de liberté et d’évasion par l’intermédiaire de ces immenses draps rouges semblant effleurer le ciel, tout comme elle pouvait s’avérer horriblement métaphorique : la teinte de ces mêmes tissus se diluant dans un bassin d’eau renvoyait directement à un viol et la brusque perte de virginité qui l’accompagnait. Dans Epouses et concubines enfin, la place prépondérante des lanternes typiques de l’époque décrite valait mieux qu’un long discours. Brulant d’un feu ardent rougeoyant lorsque Gong Li se raccrochait à de maigres espoirs et s’éteignant lorsqu’elle sombrait dans la morosité, elles traduisaient très sobrement et pourtant puissamment les flux de forces tour à tour vitales et mortuaires qui l’animaient.

Avec Shanghai Triad, Yimou joue avec provocation des différentes significations que cette couleur peut inspirer dans l’inconscient spectatoriel. Dans la palais de Tang, Li est non seulement presque toujours vêtue de rouge vif mais également entourée de rideaux ou autres accessoires qui diffusent cette carnation dans le champ. Ils vont ainsi parfois jusqu’à déterminer la teinte générale d’une scénographie donnée, qu’il s’agisse d’une chambre ou de l’estrade sur laquelle elle livre ses performances de chant. Si au premier coup d’œil cette coloration uniforme pourrait rendre compte de la passion et de la plénitude qui habitent Bijou, elle semble graduellement revêtir un sens nettement moins reluisant.

Ce dernier est d’autant plus manifeste que le rouge continue de prédominer au fur et à mesure qu’est révélé son mal-être : il apparaît ainsi bien davantage comme l’expression du désir sexuel vorace des hommes qui l’entourent, qu’il s’agisse de Shuisheng, des acolytes de Tang ou du spectateur lui-même. Bijou est donc littéralement prisonnière de cette couleur tributaire du regard que pose la gent masculine sur elle, la réduisant à l’état d’objet de concupiscence et de convoitise voyeuriste. C’est d’ailleurs cette utilisation particulière qui donne tout son impact à la seconde partie « campagnarde », le personnage retrouvant sa liberté de courte durée simultanément à une disparition progressive de cette teinte dominante.

Cette analyse formelle permet donc de confirmer à quel point Yimou est avant tout un maître de la narration par l’image, capable de transcender une histoire maintes fois contée par ses soins. Shanghai Triad représente une magnifique porte d’entrée dans son cinéma, l’iconographie et les codes propres au film de gangster « occidental » le rendant peut-être plus facile d’accès que d’autres de ses œuvres plus culturellement ancrées. Il rappelle ainsi la capacité foudroyante des cinémas internationaux à s’approprier les imageries et esthétiques de leurs voisins éloignés pour décupler la force d’évocation de sujets sensibles et éminemment personnels.