Ces dix dernières années de cinéma ont été l’objet d’évolutions majeures. Alors qu’un bouleversement social pointe timidement le bout de son nez suite aux retombées du mouvement #MeToo, l’industrie hollywoodienne n’a jamais été aussi frileuse face à la prise de risque et à l’affirmation artistique, obligeant nombre de ses plus emblématiques auteurs à migrer vers la vidéo sur demande ou la série télévisée. L’hégémonie de Disney et du cinéma “à licences” et le culte de la bien-pensance hypocrite qui semble régir les sélections des Oscars ne laissent pas présager d’un avenir radieux pour l’industrie. Fort heureusement, l’histoire du cinéma ne s’écrit pas qu’à Hollywood et les rédacteurs de Critique Collatérale ont tenu à proposer un bilan de la décennie écoulée qui témoignerait de la richesse actuelle du médium cinématographique tant en terme de provenances que de différences de traitement.

NB : la curiosité des auteurs de ce top les ayant jusqu’à présent principalement circonscrits au domaine du long-métrage de fiction, il leur a semblé préférable, par honnêteté intellectuelle, de ne pas inclure dans cette liste des films appartenant aux domaines du documentaire, du film expérimental ou du court-métrage quelle qu’en soit la forme.

30. Toni Erdmann (2016) – Maren Ade

Sensation cannoise de 2016 écartée du palmarès final, Toni Erdmann s’est distingué par son approche neuve à mi-chemin entre le drame social et la comédie potache. La réalisatrice Maren Ade y dépeint la relation compliquée entre Wilfrid, un humoriste raté, et sa fille Ines, consultante de haut niveau. À travers leur vécu compliqué porté par l’étonnante alchimie des acteurs Sandra Hüller et Peter Simonischek, la cinéaste illustre l’impossibilité du rapprochement pour deux êtres liés par le sang mais que tout le reste sépare. Maren Ade aborde l’existence sous un angle tragicomique mis en exergue par la durée de ses séquences : jamais circonscrites à un seul ton, une seule idée, elles se conçoivent avant tout comme des instants de vie gorgés de sentiments complexes. Terriblement touchant derrière sa discrétion, Toni Erdmann est le digne représentant dans cette liste d’un cinéma allemand dont on sous-estime souvent la richesse.

29. Paddington 1 et 2 (2014 et 2017) – Paul King

Réalisés par un illustre inconnu (Paul King), les deux films Paddington constituent, dans le domaine du cinéma de pur divertissement, des sommets d’une perfection absolue. Relevant d’une sorte de magie spontanée qui défie l’exégèse rationnelle, il est encore difficile d’identifier précisément les ingrédients de cette éclatante réussite. On prendra tout de même le risque de les relever : un sens du timing comique et du gag qui semble ressusciter Keaton et Chaplin ; une photographie à la fois pimpante et éthérée qui magnifie Londres plus qu’aucun Harry Potter ne l’a jamais fait ; une utilisation précise et sans failles des effets spéciaux numériques qui prêtent à Paddington des émotions constamment palpables ; de vrais méchants hilarants (Kidman dans le premier, Grant dans le second, impériaux) ; et enfin une générosité orgiaque dans la mise en scène des séquences spectaculaires.

28. Une Séparation (2011) – Asghar Farhadi

Lointain héritier iranien d’un Antonioni, Asghar Farhadi est un chantre de l’incompréhension entre les êtres. Son dispositif filmique consiste toujours à partir d’un événement traumatique aux formes diverses qui impacte un microcosme humain. Avec une écriture brillant par son absence de manichéisme, il s’agit ensuite d’observer les réactions de chacun face au drame. Riche en joutes verbales, l’oeuvre propose une étude clinique du rôle de la parole, malheureusement peu souvent vectrice de vérité. Si sa mise en scène est dépouillée, Une Séparation ne prend cependant jamais la forme d’un film-débat poussiéreux. Sa narration est parfois quasi-hitchcockienne avec des images multiples qui viennent sans cesse contredire le verbe. Se faisant, elles amènent le spectateur à reconsidérer son jugement aussi bien sur les personnages que sur le cours des événements. Du cinéma essentiel.

27. Elle (2016) – Paul Verhoeven

Plus que jamais, Paul Verhoeven se fiche éperdument de proposer une oeuvre de laquelle on ressortirait avec une vision bienveillante et positive de la vie. Son cinéma est une expérience du trouble, du malaise, de la remise en question perpétuelle de ce qui est donné pour dit et surtout acquis. Il appréhende dans Elle un monde social synonyme d’apparat et de convenances fallacieux pour mieux le fissurer de l’intérieur et en extirper toute l’ignominie. De ce chaos à la fois spirituel et biologique, le cinéaste hollandais fera émerger une figure de femme indomptable qui portera dès lors en elle le salut d’une humanité en bien piteuse condition. Avec pour résultat un film aussi discrètement émouvant que Showgirls ou Black Book dans sa façon de faire briller une figure féminine forte dans son parcours salvateur, ici magnifiquement campée par Isabelle Huppert.

26. Skyfall (2012) – Sam Mendes

Rare représentant du genre du blockbuster hollywoodien au sein de ce classement, Skyfall s’impose comme un cas d’école d’association réussie entre une licence bien connue du grand public et un auteur talentueux. Sam Mendes a non seulement parfaitement intégré les codes de la saga James Bond en tant que pur divertissement, mais pare l’espion anglais d’une dimension crépusculaire qui lui a souvent fait défaut. Le Bond de Daniel Craig apparaît ici plus fatigué que jamais, confronté à un ennemi émanant cette fois de l’intérieur et prêt à ébranler ses croyances. Conjugant des dispositifs d’action ébouriffants, une psychologie des personnages fouillée et une dimension symbolique omniprésente, le film bénéficie de plus du talent photographique exemplaire de Roger Deakins dont le travail sur les ombres, les couleurs et les cadrages achève d’imposer Skyfall comme l’opus cinématographiquement le plus abouti de la saga.

25. La Grande Bellezza (2013) – Paolo Sorrentino

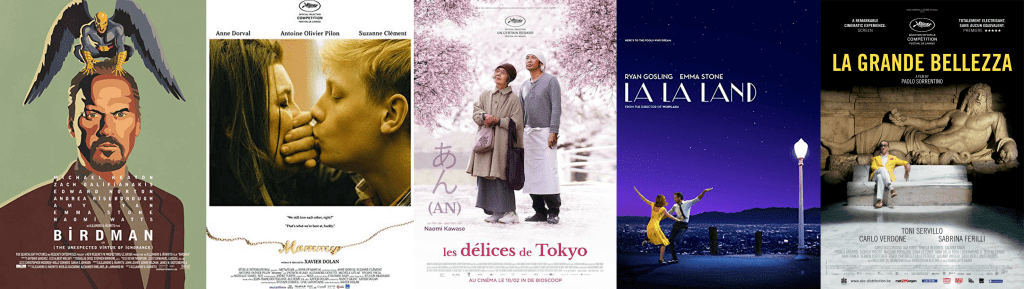

Avec ce grand film décadent sur une société romaine en putréfaction, Paolo Sorrentino se pose comme le grand héritier de Fellini. Avec son complice Toni Servillo ici au sommet de son jeu entre satire désabusée et romantisme tragique, le cinéaste échafaude une chronique délirante de la comédie humaine sur fond de vide spirituel généralisé. Sans jamais perdre de son ironie, La Grande Bellezza, sous-couvert d’une réalisation qui ne lésine sur aucun effet de style appuyé pour mieux sublimer la superficialité pathétique qu’elle figure, ne révèle que sur le tard ses réelles visées. Son final, dont les quelques plans sont parmi les plus poignants de la décennie, mettent à nu le cœur palpitant du film : une élégie de l’insupportable solitude de l’Homme. Si aucun des autres films de Sorrentino ne peut prétendre à cette profondeur subtile, ils méritent tous le coup d’œil à des degrés divers.

24. La La Land (2017) – Damien Chazelle

Dans la foulée de son excellent Whiplash, Damien Chazelle a poursuivi sa réinvention du rapport entre film et musique en s’attaquant cette fois à la comédie musicale. La La Land n’entend pas tant bouleverser les codes du genre qu’en livrer une respectueuse synthèse, empruntant tant aux classiques de l’âge d’or hollywoodien qu’aux films de Jacques Demy. À travers une romance d’apparence naïve, Chazelle explore la question essentielle du rêve et surtout de ce à quoi l’on doit être prêt à renoncer pour le réaliser. Réussite cinématographique intégrale tant au sein de sa mise en scène toute en plans longs et dynamiques qu’au sein de son excellente bande originale, La La Land fonctionne aussi et peut-être principalement grâce à l’alchimie du duo formé par Emma Stone et Ryan Gosling, dernière incarnation en date de ce fantasme du couple de cinéma idéal.

23. An – Les Délices de Tokyo (2016) – Naomi Kawase

Cinéaste radicale dont l’oeuvre flirte constamment avec les limites de l’expérimental, Naomi Kawase a effectué avec An – Les Délices de Tokyo un pas vers le grand public. Son cinéma s’y est fait plus accueillant, moins mutique et plus évident dans son fil narratif et thématique. Depuis le tout aussi excellent Still The Water, la réalisatrice japonaise n’a pourtant rien perdu de son talent, de son approche très sensorielle et de l’évidence avec laquelle elle rend les rapports humains. Au-delà de son sujet culinaire, An aborde la question de la marginalisation, du devenir d’individus dont la société n’a que faire et dont le salut ne peut provenir que d’une solidarité indéfectible. Dans le rôle d’une vieille cuisinière malade et habitée par sa passion, la regrettée Kirin Kiki transperce l’écran.

22. Mommy (2014) – Xavier Dolan

Les films de Xavier Dolan, qui placent constamment des caractères paumés dans des torrents de sentiments extrêmes, mis en image dans une esthétique clinquante et m’as-tu vu, l’imposent comme une sorte de Frère Dardenne ou de Kechiche pop et branché, pour le meilleur et pour le pire. Mommy appartient indubitablement à la première catégorie. Dans ce nouveau grand-huit émotionnel, Dolan esquive de justesse le pathos artificiel grâce, paradoxalement, à des entourloupes de mise en scène d’ordinaire poussives. En témoignent ces jeux sur le format d’image qui se resserre ou s’élargit au gré des fluctuations d’état intérieur des personnages ou du choix de tubes musicaux archi-connus qui semblent eux aussi en émaner. Cela pourrait être grossier, c’est simplement gracieux, fond et forme s’harmonisant pour assurer un impact tout bonnement terrassant sur le spectateur.

21. Birdman (2015) – Alejandro Gonzalez Inarritu

Plus que pour ses potins sur le “come-back” d’un Michael Keaton déchu, Birdman doit avant tout être apprécié pour ce qu’il est : une merveille d’expérimentation visuelle dans un paysage hollywoodien formaté. Ayant fait l’objet de coupures au montage, peu importe que le plan-séquence qui structure le film dans son intégralité ne soit pas un “vrai”. Alejandro Gonzalez Inarritu réussit haut la main son pari de nous plonger dans la psyché torturée d’un artiste arrivé à un carrefour charnière de son existence avec ce parti-pris qui rend un sentiment d’urgence proprement sidérant. Le cinéaste mexicain fait d’ailleurs montre d’une adéquation forme/fond qui sera annihilée dans son projet suivant, The Revenant étant le prototype même de lubie de cinéaste narcissique qui se regarde filmer. On attend d’Inarritu un retour à plus d’humilité, qui n’exclut pas automatiquement la prise de risque et l’inventivité.

20. Moonrise Kingdom (2012) – Wes Anderson

Au cours de la décennie écoulée, Wes Anderson a porté son cinéma vers de nouvelles cimes. L’extraordinaire et ultra-généreux The Grand Budapest Hotel faisait notamment figure d’oeuvre-somme en portant à leur aboutissement toutes les obsessions du cinéaste. Toutefois, les auteurs de ce blog accordent une légère préférence à Moonrise Kingdom, au sein duquel l’inventivité visuelle et la délicieuse artificialité d’Anderson sont mises au service d’une amourette enfantine en plein camp de vacances. Le regard de l’enfance et l’innocence qui le sous-tend complètent idéalement l’univers andersonien, généralement associé à une certaine forme de cynisme et un humour noir et pince-sans-rire. Le film peut également compter sur une galerie de seconds rôles mémorables, tels Bruce Willis, Edward Norton ou encore l’inévitable Bill Murray.

19. Le Garçon et le Monde (2013) – Alê Abreu

Ce film d’animation brésilien réalisé par Alê Abreu a eu l’effet d’un véritable vent de fraîcheur au sein d’une production de plus en plus formatée. Ne reposant sur aucun dialogue intelligible, Le Garçon et le monde utilise une palette graphique évoquant le dessin d’enfant pour construire une narration à double-sens, dont l’évidence dissimule une richesse insoupçonnée. L’oeuvre se veut accessible aux tout-petits mais ne prend en effet tout son sens qu’au travers du prisme du regard adulte et de l’inéluctable passage du temps. Conçu comme un véritable signal d’alarme quant à l’état actuel du monde, le film d’Abreu évite toute forme de didactisme pesant et laisse au contraire parler ses images, vectrices d’une force poétique et émotionnelle décuplée par la puissance évocatrice de l’animation.

18. Parasite (2019) – Bong Joon-Ho

Le dernier Bong Joon-Ho en date a fait l’objet d’une chronique exhaustive sur ce blog. Au sein de cette décennie, le prodige coréen a réalisé trois films pour autant de chefs-d’oeuvre ou de réussites approchant. Il convenait donc d’opérer notre choix selon des critères bien précis et c’est son statut de synthèse de son cinéma qui a élu Parasite. Si Le Transperceneige aurait pu lui aussi représenter cette combinaison mirifique entre satire politique et pur cinéma de genre, Parasite fait montre d’un degré de maîtrise absolu dans le chef de ce cinéaste à la fois frondeur et pertinent, justement gratifié d’une Palme d’Or bien méritée. On mentionnera que le cinéma coréen fût en forme olympique ces dernières années avec des oeuvres indispensables de Lee Chang-dong (Poetry, Burning), Na Hong-jin (The Murderer, The Strangers) ou encore Hong Sang-soo (In Another Country).

17. Himizu (2011) – Sono Sion

Le cinéma de Sono Sion reste encore bien mal distribué dans nos contrées. C’est très fâcheux tant sa contribution au cinéma nippon est unique. Si le film d’auteur japonais s’est souvent subdivisé entre sobriété intimiste et fureur lyrique, Sion porte cette deuxième tendance à incandescence. Avec son style proprement excessif à base de caméra portée survoltée, de bande-sonores composées de musique classique et de direction d’acteurs hystérique, Sion orchestre une dénonciation virulente de la société japonaise au travers de jeunes personnages en perdition. Miraculeusement, sa mise en scène baroque ne fait jamais pléonasme avec la matière mélodramatique qu’il appréhende : les deux se confondent et produisent une sorte de romantisme cinématographique viscéral et dévastateur, sans équivalent dans le cinéma mondial contemporain.

16. Blackhat (2015) – Michael Mann

Le dernier film de Michael Mann fut à peu près unanimement détruit par la critique internationale. Ce n’est pas la première fois que le génie du maître est victime d’une nette incompréhension. Miami Vice constituait déjà une étape charnière dans son parcours : sa captation picturale des espaces urbains nocturnes, sa création d’atmosphères racées et sa gestion du suspense prenaient certes le pas sur la narration mais acquièraient une plénitude esthétique qui enterrait aisément la concurrence. Thriller parfaitement stylisé et rythmé, Blackhat ne présente certes pas la réflexion poussée sur les dérives de la surveillance généralisée que son synopsis semblait annoncer. Mais il rappelle l’aptitude de Mann à utiliser le format numérique pour donner, par exemple et sans exagération aucune, des allures de ballet russe à une séquence de fusillade musclée.

Le Cas Denis Villeneuve

Il apparaissait difficile d’établir un bilan de la décennie écoulée sans évoquer Denis Villeneuve. En moins de dix ans, le cinéaste s’est imposé comme l’un des auteurs les plus importants de son temps, se réappropriant successivement les genres du thriller (Enemy, Sicario) et de la science-fiction (Premier contact). Les auteurs de ce blog ont toutefois eu du mal à trouver un terrain d’entente quant au film de Villeneuve à faire figurer dans ce classement. Pour l’un, Blade Runner 2049 s’imposait comme le choix évident, à la fois accomplissement esthétique et continuation thématique idéale du film original de Ridley Scott. Pour l’autre, le film susmentionné n’était rien de plus qu’une fumisterie poseuse et désincarnée de premier ordre, sa préférence allant plutôt du côté de l’ambitieux film d’enquête Prisoners, premier tour de force du canadien sur le sol américain. Malgré ce désaccord fâcheux, il convenait de faire figurer dans ce classement le nom de Villeneuve, dont la future adaptation de Dune ne peut que susciter l’impatience.